在智能制造如火如荼的今天,ERP與MES的數據集成為什么成了企業數字化的主要矛盾?

隨著市場變化,個性化、小批量訂單的日益增多,這個痛點在持續放大。從一個一般性的效率問題,上升到制肘企業發展質量的主要矛盾。比如有些企業需要專門設置四五位IT人員的崗位,對業務數據、流程進行“疏通”,通過人為干預來維持業務的日常秩序。為了保證訂單的順暢履行,被迫增加了管理協調人員以及工作環節。這在許多企業是屢見不鮮的。

一方面,我們在裝備的自動化、智能化方面不惜重金地投入,試圖減少一線的工作人員,實現“機器換人”,另外一個方面是在經營管理方面,還在增加人員。表面上是“藍領換白領”,實際上是在“白領”層面上又在產生大量冗員。企業的進化,應該是“系統換人”,這是我們上一期研習觀察里面探討過的。

那么,究竟是什么原因讓企業重新重視ERP與MES的“和諧”呢?深層次原因是“系統換人”正在慢慢形成共識。客觀原因就是上面說的因為它們的數據交互不暢、出錯,引起了面向客戶交付的麻煩,而且這種麻煩的處理開始消耗企業越來越多的資源。

不劃算了!

實際上不管是ERP與MES基于同一個技術平臺,還是處于不同的異構系統,數據的流動越來越以“自己”的意志在進行,這個“意志”或許是我們還沒有清晰認知的基本規律。

企業開始跳出信息化的技術層面來反思這個不爽的過程,看到了在業務主數據管理、數據的即時交互等方面的管理、機制原因,以及和客戶、供應鏈有關的內外協同原因。

比如公司的主產業鋼絲繩,是一個典型的“重量換長度”的金屬制品細分行業,從訂單確認到加工生產,乃至交付后的運維與追溯管理,是一個數百個環節組成的“長流程”,這些節點之間都需要項目照應。數據的一致性就成為這個長流程秩序的底層邏輯。

我們不得不基于此來反思“看得見的自動化”與“看不見的自動化”。以及企業到底需要重視哪一種自動化。

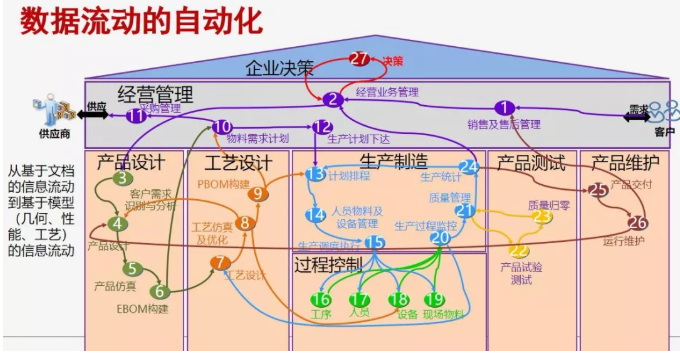

數據流動的自動化

諸多企業在自動化、智能化設備方面不惜重金投入,數控機床、機器人、自動化流水線、立體倉庫等等。這些是骨骼是強壯,不是一定帶來革命性的變化。

而看不見的自動化,也就是數據流動的自動化,可以給我們帶來可靠的日常經營秩序。保證在訂單形成階段,就可以一次性做對。

在前面的分析中,我們發現表面上是企業的ERP與MES集成的問題,實際上是數據秩序的問題,使得企業的經營發生了熵增效應,整體的復雜度顯著增強。怎么辦呢?就要以數據的自動流動化解復雜系統的不確定性。

有一個統計數據表面,在產品設計和工藝設計兩個環節能夠實現數據互通的企業比例達45.7%,但僅有18.7%的企業能夠實現覆蓋產品生命周期的數據互通。

反觀信息化實踐,在之前的孤立系統不能滿足“產品生命周期的數據互通”的情況下,四年前重新選型,基于這樣的目的來架構整個系統。

這可能是我們需要充分認知的本源所在。在信息中心分享中,我們發現,不管是用于采集在制品工序乃至工步環節重量的移動磅秤,還是用于識別搬運不便的盤條的二維碼/條形碼,以及堅強的主數據管控體系,都是為了“產品生命周期的數據互通”。

信息化是一個全員價值持續創生的過程

企業的信息化與財務的服務對象是一致的,都是為了更好的給企業決策者提供更準確的數據支撐。財務分析的前提是數據的準確性,這就要求了企業的信息化建設必須及時、準確、完善。而及時性就要求從生產制造的前端一線工人開始就要參與進來;形成統一的完整的信息化數據支撐。

因此,信息化的重點在生產制造的前端,即:最終用戶的執行力和生產現場的管理:

首先,任何企業在信息化的過程中,都不可避免的會經歷:調研、現場整合、藍圖設計、流程梳理、系統設計、集成測試等環節,而這個過程中,就不可避免的要求有經驗豐富的一線生產工人、技術人員、倉儲管理員、計劃員等等人員的參與。正如法爾勝的陳超老師所說的,一線工人的意見要搜集,我們再從中總結出最適合公司的流程或者改善,使得信息化系統能夠真正的為工人們所喜歡,能讓他們用起來。而這方面恰恰是容易忽視的。

只有真正的深入了解了最終用戶的需求,對所有流程梳理清楚了,才能夠真正的做好企業的信息化,從而能夠建立起統一的標準BOM,統一的物料管理,統一的多系統應用。

而當數據準確性不再有所懷疑之后,信息化人員才能將更多的精力投入到數據的運用、分析上來。

其次,生產現場的管理也是重中之重:

正如日本著名企業家稻盛和夫寫的《阿米巴經營》一書中所寫的那樣:如果每一個員工都能在各自的工作崗位為自己的阿米巴甚至為公司整體做出貢獻,如果阿米巴領導及其成員自己制定目標并為實現這一目標而感到工作的意義,那么全體員工就能夠在工作中找到樂趣和價值,并努力工作。我們要激勵全體員工為了公司的發展而齊心協力地參與經營,在工作中感受人生的意義和成功的喜悅,實現“全員參與的經營”。

這里強調了全員性的參與,對生產過程中的步驟、動作進行分解找出最簡單最有效的方法來執行。并形成有效的記錄。才能在上一個員工離去之后不至于耗費更多的時間來培養新人,或者是因各種主客觀因素導致生產延誤。

因此,信息化不單單是一個簡單的上幾個系統,安排培訓,員工能操作就結束了的工作,而是一項長期的,不斷改進的,主動提升公司管理水平的工作。企業的經營決策者也不能因為短期內沒有看到收益從而對信息化失去信心。而是持之不斷的投入的一個過程。